|

高 |

|

|

別称 玉藻城 香川県高松市藻町 2007/7/20 訪城 |

高松城跡には月見櫓 水手門 渡櫓 良櫓(いずれも重要文化財) 石垣や堀が残っています、

その他に披雲閣(大正六年再建)披雲閣はもともと城主の居館、政庁として建てられたた

内部は142畳敷きの大書院 他には松の間 ソテツの間等があります書院から眺める庭は

内苑御庭といわれ藩政時代の庭を元に大正五年に

造園された枯山水の庭です ソテツ 松ノ木等は巨木となり美しく整備され見応えは大です〜

変わった所としては本丸と二の丸を結ぶ鞘橋で橋の上に

屋根が有り刀の鞘の形をした珍しい橋があります。

|

|

天正15年(1587) 秀吉によって讃岐を与えられた生駒親正が翌年から築城したのが高松城 (水城)

生駒氏の時世は四代五十四年間続いたがお家騒動により召し上げられ出 羽矢島に左遷された

寛永十九年(1642) 松平頼重が入封 頼重は家康の孫で有名な水戸黄門の徳川光圀の兄に当ります

頼重以後十一代228年間にわたり松平氏居城として明治維新を迎える

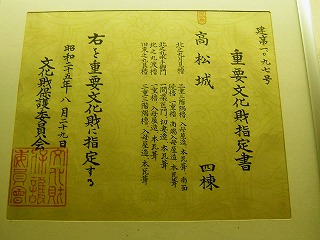

重要文化財指定書

水戸黄門と頼重

光国は初代藩主松平頼重の同腹の弟に当る。頼重は家康の

十一男の水戸藩祖頼房(よりふさ)の長男として生まれな

がら運命のいたずらから光国(次男)が徳川水戸家を継ぐ事になり

光国自身も次男である自分が兄を差し置いて水戸藩主

なった事を悔やんで自分の後取りには頼重の子綱条(つなえだ)を迎えて藩主とした。

一方頼重 も光圀の子を頼常(よりつね)を高松城の藩主としました、

以後明治維新迄やり取りを繰り返した。

豆知識

櫓は古くは矢倉と書かれていた様に矢を並べ戦闘時には櫓から射る。櫓の種類は門の上の櫓門、桜門

塁上に上げられた隅櫓と分けられる、隅櫓は納戸櫓、竹櫓、また風流を楽しむ月見櫓、潮見櫓、涼櫓など

多数あります、また方位を表す呼び方の櫓もあります。

隅櫓(すみやぐら) 曲輪の角の塁上に築く櫓、武器や食料を貯蔵していた。

城郭の要所に単独で建築され二重櫓、三重櫓があり

天守が無い城では天守の代用であった。また時を知らせる太鼓櫓(登城の合図等)、

台所櫓は将兵に食事を 作る目的で建造された、

多門櫓は塀の様に長い櫓で、続櫓や渡櫓などである

近世の城郭では風流を楽しむ目的で造られた涼櫓、花見櫓は四方望楼形式の櫓も見られる。

城跡の地図